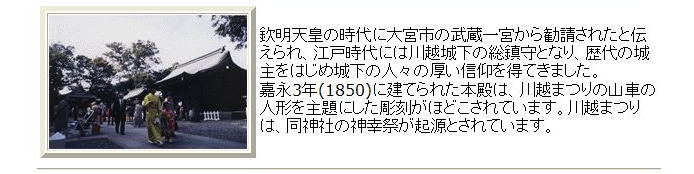

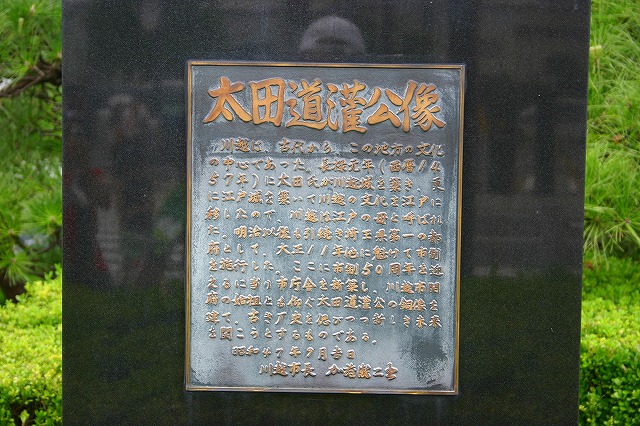

Part 3 伝統の氷川神社 川越市在住 池野谷 鯉太郎  池野谷鯉太郎さんによる「小江戸川越」のご紹介も、今回で3回目。 Part1の「時の鐘」、Part2の「蔵の町」に続いて最終回をお送りすることとなりました。 11月1日現在の川越市の人口は、おおよそ人口33万9千4百人。 男性が17万7千4百人、女性が16万2千人です。 男性の数が女性を大きく上回るという珍しい都市ですね。 武士の世界から、かなりの男性優位の社会だったのでしょうか。 今回は氷川神社を中心に、川越の様子をお伝えしていきます。 氷川神社(ひかわじんじゃ)は埼玉県川越市宮下町にある神社。 川越の総鎮守とされている。 川越の神社・仏閣としての対外的な知名度では喜多院にやや劣るが、 川越有数のイベントである川越祭り(川越氷川祭)は氷川神社の祭礼である。 敷地内に、結婚式場である氷川会館がある。 さいたま市大宮区の氷川神社と区別するため、川越氷川神社と称されることもある。 詳しくは下記の氷川神社のホームページをご覧下さい。 http://www.hikawa.or.jp/jinja/  編集 (C・W)  川越駅前から西方を見る 駅前噴水広場から西にのびる道路先に秩父連山が見える。時には富士山も。  歴史を感じさせる勝海舟の直筆「氷川神社 川越市内に氷川神社は当社を含めて14社ある。 欽明天皇2年(553年)入間川で夜な夜な光るものがあり、 これを氷川神の霊光だと捉え、当地に氷川神社を勧請したと伝えられる。 長禄元年(1457年)河越城を築いた太田道灌は当社へ詣で、和歌を残している。 老いらくの 身をつみてこそ 武蔵野の 草にいつまで 残る白雪  みどり豊な氷川神社大鳥居 昭和23年(1948年)、 境内より祭祀用の石剣が発掘され、創立年代が伝承の通りであることが立証された。  日頃は静かな佇まいの氷川神社境内  川越城を築城した 太田道潅の像 川越市役所の前庭で 暖かく市民を見守っている。  太田道潅公像の説明版 1457年太田道潅は川越築城し、川越の文化を江戸に伝えた。 このため、川越は江戸の母と呼ばれた。そして大正11年埼玉第一の都市として 他に先駆けて市制を施行することとなる。  川越市役所  清楚な佇まいを見せる喜多院 喜多院を正面から見る 寛永15年(1638)、大火によって喜多院のほとんどを焼失。 3代将軍家光が江戸城内・紅葉山から客殿、書院などを移築しました。 それが結果的には江戸の大火による焼失を免れることになり、 江戸城唯一の遺構として残されることになりました。 客殿や書院には「家光誕生の間」「春日局化粧の間」と伝えられている部屋があります。  喜多院内にある、五百羅漢  様々な表情が見られる五百羅漢  見事な青空をバックにJR川越駅  川越駅から市役所へ向う歩道橋  今や氷川神社は良縁を願う若人の神社でもある。 おまけ   下辺の赤枠は市役所 上辺は氷川神社 川越市役所のホームページより  〜 おわり 〜 |